このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

2020年の東京オリンピックを控え、多くの企業がこれを事業拡大の好機と捉えています。これまでスポーツとはあまり縁のなかったような企業も協賛企業に名乗りを上げ、多額の協賛金を支払って公式スポンサーのステータスを手にしています。

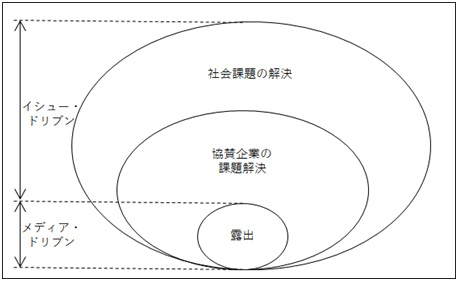

以前、『東京五輪の成否を左右する「イシュー・ドリブン」の協賛活動』でも指摘しましたが、私は多くの一般企業の注目が集まる東京五輪開催までのあと3年間で、日本のスポーツ協賛の考え方が「メディア・ドリブン」から「イシュー・ドリブン」にシフトできるかどうかが企業協賛の成否を分けるポイントになってくると考えています。

従来までの日本におけるスポーツ協賛は、スポーツ組織から広告代理店に委託され、代理店が抱える広告媒体ありきで話が進むケースが多かったため、メディア露出(テレビCMやスポーツ会場での看板露出など)が中心の契約内容になりがちでした。露出の多寡によって「松竹梅」のパッケージができ、値段が決まるようなイメージです。

一方、米国では露出一辺倒のスポンサーシップでは必ずしも協賛企業の経営課題を解決できないことから、協賛企業が抱える経営課題(イシュー)が何なのかを把握し、それに対して企業とスポーツ組織が二人三脚で協賛権を活用した解決策を検討する流れが今では一般的になっています。そのため、ライツホルダーは単なる「権利の販売者」の立場を超え、「経営コンサルタント」としての役割が求められるようになってきています。

前述のコラムにて既に解説しているのでここでは詳しく触れませんが、日米のスポーツ協賛の“戦場”には以下のような大きな違いが見受けられます。

日米のスポーツ協賛の戦場の違い

今回のコラムでは、「イシュー・ドリブン」の取り組みと、そのさらなる進化形としてスポーツ協賛の枠組みを社会課題の解決に適用する「ソーシャルスポンサーシップ」をご紹介しようと思います。

イシュー・ドリブンへのシフトとは?

そもそも「イシュー・ドリブン」と言われても、ピンとこない方も多いかと思いますので、イメージを湧かせてもらうためにその典型的な取り組みをご紹介しましょう。米プロフットボールリーグ(NFL)に所属するジャクソンビル・ジャガーズと、地元でガソリンスタンド兼コンビニチェーンを経営しているデイリーズ(Daily’s)社の取り組みです。

ガソリンスタンド業界は、①競合との差別化が難しい、②セルフ給油中心でクロスセルが生まれにくい、という特有の経営課題を抱えていました。私もそうですが、運転手はガソリンが少なくなってきた時に目に飛び込んだガソリンスタンドに入り、給油後はその場でクレジットカード決済してしまうので、併設されたコンビニに足を運ばずに走り去ることが多いのです。コンビニまで来てくれれば、コーヒーやガムなど衝動買い需要が発生するため、客単価が上がります。

こうした「イシュー」を解決するためにジャガーズとデイリーズが考えた協賛内容は、割引クーポン「Jag Dollar」の発行でした。Jag Dollarは、ジャガーズの試合会場でのみ使用できる割引券で、「10ガロン(約40リットル)以上の給油」「お勧めサンドイッチの購入」「洗車の実施」といった条件を満たすと、それらのレシートと引き換えに入手できます。

ジャクソンビルの地元はジャガーズファンが多く住んでいますから、「どこでも同じならデイリーズで給油してクーポンをもらおう」という発想になります。また、レシートと引き換えにすることで、確実にコンビニまで顧客を誘導することができるのです。これで課題①②は両方解決できるというわけです。

このように、クライアントの経営課題から協賛の仕組みを考えるのが「イシュー・ドリブン」です。

イシュー・ドリブンの進化形としてのソーシャルスポンサーシップ

米国では、ここ10年くらいでイシュー・ドリブンの進化形として、スポーツ協賛の枠組みを社会課題の解決に用いる新しい流れが生まれてきています。これを本コラムでは「ソーシャルスポンサーシップ」と呼ぶことにします。

地域密着を掲げるスポーツ組織は古くから地域貢献活動を実施しているため、これと混同されがちなのですが、共に社会課題を解決する「地域貢献活動」と「ソーシャルスポンサーシップ」には大きな違いがあります。地域貢献活動は、基本的にコストセンター(収益を生み出さない部門)としての活動であり、本業であるスポーツ興行の合間に行う周辺活動です。これに対し、ソーシャルスポンサーシップはプロフィットセンター(収益を生み出す部門)として行う活動で、本業そのものに位置づけられる点です。

これは企業におけるCSR(社会的責任)活動とCSV(共通価値創造)活動の違いと言えば分かりやすいかもしれません。例えば、自動車会社が「地球温暖化」という社会課題を解決しようと考えた場合、「植林してカーボンオフセットを実現する」というのはCSR活動です。一方、「電気自動車を開発して排気ガスをなくす」というのはCSVの発想です。

植林も電気自動車の開発もいずれも地球温暖化という社会課題を解決する手段という意味では同じですが、植林しても自動車会社の事業は直接的には拡大しません。しかし、電気自動車を開発すれば、会社に新たな事業機会をもたらすことにつながります。誤解を恐れずに言えば、「地域貢献活動」と「ソーシャルスポンサーシップ」の違いは、「植林」と「電気自動車開発」の違いと同じなのです。

解決すべきイシューの拡大

俯瞰(ふかん)して考えれば、ソーシャルスポンサーシップは「社会が抱える課題を見つけて解決する」という意味で「イシュー・ドリブン」の一形態ということになります。つまり、ライツホルダーは、協賛企業にとどまらず、広く社会全体が抱える課題を事業拡大の範囲として捉え出したということです。

数学ゲームで貧困解決を目指すNBA

具体的なソーシャルスポンサーシップの取り組みをご紹介しましょう。米プロバスケットボール協会(NBA)は、玩具メーカーのハズブロ(Hasbro)、子供の学習意欲向上を目指す非営利団体ラーン・フレッシュ(Learn Fresh)と協力して、「NBA数学バスケ」(NBA Math Hoops)という数学の基本スキル習得を目的としたボードゲームを開発しています。そして、このゲームを使って中学生を対象にしたトーナメントをNBA球団がフランチャイズを置く全米20都市にて開催しています。

このゲームはバスケットボールを模した対戦型のボードゲームで、対戦相手が2つのサイコロを振り合い、出た2つの数字の四則演算をその場で行います。そして、その4つの答えが全て正しければ、シュートを打つことができるというものです(簡単に説明していますが、実際はもう少し複雑です)。つまり、四則演算が正確なほどスコアが高くなり、試合に勝つ可能性が高まるというわけです。

NBAが中学生を対象にした数学ゲームコンテストを展開する理由は、中学生の数学の成績と貧困に相関関係が見られるためです。NBAは、バスケをテーマにしたボードゲームを展開することにより、貧困問題を解決しようとしているのです。

この取り組みにより、このゲームに参加した中学生の数学の成績は2013年より年率平均で約30%前後の範囲で改善されており、全米研究学会(AIR)によると、参加者はゲームに参加しない学生に比べて数学の試験の成績が300%良くなると報告されています。また、75%の教員はNBA数学バスケに参加した学生の学習意欲が高まると回答しており、ゲーム参加者の67%はゲームに参加することにより数学の宿題の提出率が上がったと回答しています。

スポーツをすることだけがスポーツ組織の仕事ではない

しかし、プロスポーツ団体であるNBAが数学ゲームコンテストを実施することに何となく違和感を覚えた方もいたかもしれません。NBA抜きでも数学ゲームは開発できますし、NBA以外の他の誰かがトーナメントを主催してもいいわけですから。

実は、NBAは自身のことを単なるスポーツ興行主とは思っていません。社会課題解決を積極的に推進していくプラットフォーマーとしての役割を、競合エンタメとの差別化要因として戦略的に位置づけています。日本では、「スポーツ組織は試合をすることが仕事」というイメージがまだ一般的だと思いますが、NBAなどのメジャースポーツ組織は「社会課題を解決することも仕事」と考えているのです。

私が話を聞きに行った際、NBA幹部は自身の強みを「アンプとボンドだ」と言っていました。アンプとは、スポーツの注目度の高さを利用したPR機能のことです。NBA抜きでも同様の取り組みを実施することはできるでしょうが、スポーツ組織が入ることにより、メディアから注目され、効果的なPRを行うことが可能です。

また、ボンドとは様々な組織をつなぐ力です。スポーツ組織は、そもそも多様なステークホルダーを抱えています。フランチャイズを置く地方自治体や協賛契約を結ぶ地元企業、放映権契約を結ぶテレビ局、取材を受けるメディア、そして熱狂的なファンなどです。

こうしたスポーツのPR機能やつなぐ力を活用すれば、NPOなどソーシャルセクターの努力だけでは限界があった活動を拡大させることができるのです。ソーシャルセクターの人間は社会課題解決のスペシャリストである一方、ビジネスとしてお金を引っ張ってくる部分に弱みを抱えているケースが少なくありません。その結果、組織の活動が補助金頼みになり、せっかくの意義ある活動が規模を伴わないという悩みを抱えています。

ここにスポーツ組織が関与し、アンプとボンドの機能を発揮して適切なスポンサーを引っ張り、PR活動を行えば、ソーシャルセクターの限界を超えることができるのです。日本では、全例文でうんこに関するエピソードを使った「うんこ漢字ドリル」が爆発的にヒットしているようですが、スポーツもうんこと同じなのです。

「NBA数学バスケ」のケースでは、身近で憧れの選手が活躍するNBAが関与することで中学生の参加意欲が刺激され、そこにNPOの知見と玩具メーカーが協力することにより、活動が一定の規模を伴って持続的に行われる仕組みができるのです。ハズブロはNBAのライセンシーですから、この取り組みによりNBAはロイヤリティー収入を手にし、ハズブロは新たなゲームの売り上げを期待でき、ラーン・フレッシュは子供の学習意欲を刺激して貧困問題を解決する手助けを広範囲で展開できるのです。

このように、ソーシャルスポンサーシップでは、「スポーツ」(Sports)、「協賛企業」(Sponsors)、「ソーシャルセクター」(Social Sector)の“SSS(トリプルS)パートナーシップ”の構築が非常に重要になってきます。スポーツが抜ければ活動は拡大しづらくなりますし、スポンサーがいなければ活動の継続性が失われるかもしれません。

ただし、このSSSパートナーシップの構築は、言うほど簡単なことではありません。なぜなら、スポーツ側の人間は社会課題に関する理解が十分でない一方、ソーシャルセクター側の人間もスポーツの使い方が分からないためです。この両者の溝を埋める人材がいなければ、適切な社会課題の選定や協賛企業のマッチング、スポーツの関与の仕方をデザインすることができません。今後は、SSS三者の事情を理解できるソーシャルスポンサーシップ・プロデューサーとでも言うべき人材の育成が急務になるでしょう。

日本は今後、先進国の中でも前例のない少子高齢化社会に突入していきます。いわば社会課題先進国になるわけですから、社会課題解決を事業機会と捉えることができれば、スポーツ・企業・ソーシャルセクター「三方よし」の全く新しいビジネスモデルを確立できるかもしれません。

最近のコメント