このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

16の国と地域が参加して世界一の座を争うワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が先週5日に開幕しました。セキュリティー上の問題から、徹夜で並ぶことは禁止されていたものの、東京ラウンドの会場となった東京ドームには早朝から観客が集まり、夜からの試合開始にもかかわらず、午前11時には約400人のファンが列を作りました。

初戦の中国戦の平均視聴率は28.2%(関東地区)、宿敵韓国との一戦は37.8%(同)だったことからも、日本国民全体が大きな関心を示していることがうかがえます。韓国戦の瞬間最高視聴率は46.3%(同)と、国民の2人に1人がテレビ観戦していた格好です(数字はビデオリサーチ調べ)。

残念ながら、日本代表チームは9日の1次ラウンドA組1位決定戦で敗者復活戦から勝ち上がってきた韓国に0-1で惜敗し、1位通過はなりませんでしたが、2位で15日からサンディエゴで開催される2次ラウンドへの進出を決めました。当地で、B組(オーストラリア、キューバ、メキシコ、南アフリカ)の1位と対戦することになります。

「本気の日本」とは対照的な米国

米国に暮らしながら日米のWBCに対するマスコミ報道に接していると、両者の間に大きな温度差があることを感じます。日本のテレビ報道では、スポーツコーナーでWBCがトップニュースとして扱われ、各球団のキャンプ情報は後回しにされるケースが多いようです。

一方、米国。実はこの時期、最初に報じられるのは、クライマックスを迎えている大学バスケットボールです。次いで、シーズン中のプロバスケットボール(NBA=米プロバスケットボール協会)やアイスホッケー(NHL=北米アイスホッケーリーグ)が続き、その次にやっとシーズンオフのプロフットボール(NFL=米ナショナル・フットボールリーグ)や野球(MLB=米大リーグ機構)の話題になるのです。しかも、移籍情報や契約交渉状況、キャンプ情報が先に報じられ、WBCが出てくるのは、ニュースの終盤ということが少なくありません。

例えば、日本が事実上2次ラウンド進出を決めた7日の韓国戦(14-2で日本がコールド勝ち)は、米国でも早朝5時からスポーツ専門ケーブル局ESPNが生中継していましたが、放映権を持つESPNですら当日のニュースで報じたのは、米国代表チームが初戦でカナダに逆転勝ちしたことと、ドミニカ共和国が格下のオランダに敗れる波乱があったことだけでした。日本に関する報道はなく、WBC関連も1時間のスポーツニュース番組の後半に5分程度報じられただけでした。

代表チームの編成についても、日本はトップ選手を招聘して2月16日から早々と宮崎にキャンプインして全体練習を開始しています。ところが、米国チームでは数々の一流MLB選手が出場を辞退しており(例えば、昨年の20勝投手4人は全員出場を辞退している)、チーム全体として練習を開始したのも、つい先日の3月2日のことでした。代表監督についても、原監督がWBC期間中は巨人から離れて代表チームの指揮を執るのに対し、米国では現役監督が日本のように5週間もチームを離れることは考えられない(球団が許可しない)ようです。

ニューヨーク・タイムズ紙はこうした日本代表チームの雰囲気を「レギュラーシーズンを犠牲にしても構わないという気持ち」(Willingness to sacrifice the regular season)と多少の驚きをもって評しています。逆に言えば、米国ではWBCよりも公式シーズンに重きを置くことが当たり前だと考えられています。

このように、「真の世界一を決める大会」として米国主導で始まったWBCですが、少なくとも米国国内では「公式シーズンの前座として開催されるエキシビションマッチ」程度に捉えられています。掛け声と取り組みには、多くの矛盾を抱えた大会となっています。

矛盾の原因はMLB中心主義

国際野球連盟(IBAF)に主導権を渡すことを拒否してまで強引に大会を主導することになったMLBが、言行不一致に陥っているわけです。その理由は、MLBが自分たち以外の世界と協調することを考えていない「閉鎖型モデル」を採用しているためです。

閉鎖型モデルでは、リーグがチーム数とその所在地を厳密に管理しています。つまり、各チームには、一定地域におけるビジネスの独占権(フランチャイズ)が与えられるわけです。もし新規参入しようとすれば、巨額の参加費が必要となります。言ってみれば、一見さんお断りの有料会員制クラブのようなものです。「自分たちこそ世界最高峰」であり、「その外に自分たちより高い山はない」という世界観を持ったビジネスモデルです。全米選手権を「ワールドシリーズ」と呼ぶことからも、その発想が垣間見えます。

一方、これと対照的なのが、欧州サッカー界が採用している「開放型モデル」です。このモデルの特徴は、リーグが階層的に組織されており、上位リーグの弱いチームは下位リーグに降格し、下位リーグの強いチームは上位リーグに昇格するという「昇格・降格システム」が採用されている点です。このモデルでは、各チームに地理的な独占権はなく、新規参入についても参加費を払うことなく最下層のリーグから興行を開始することが可能です。こちらは、出入り自由の将棋クラブといったイメージでしょうか。

外界との協調を前提としている開放型モデルでは、国際大会がうまく機能します。例えばサッカー界では国際サッカー連盟(FIFA)を中心に各国サッカー協会が協力体制を築いています。だから、「ワールドカップを世界最高峰の大会と位置づけ、各国内リーグはこれに協力する」というコンセンサスが取られています。「ワールドカップ>国内リーグ戦」という優先順位が明確になっているので、基本的に代表チームからの招集をクラブが拒否することはできません。大会開催期間についても、FIFAは2006年のドイツ大会から国内リーグ終了を大会開始の約1カ月前に設定し、確実に選手が休養期間を取ったうえで大会が実施されるように配慮しています。

「真の世界一を決める」はずのWBCで、世界最高峰の選手の出場辞退が頻発しているのは、「自分たちが戦っている場所が“世界”なのだ」という発想でビジネスモデルが構築されてきたMLBにとって、WBCという大会自体が「想定外」の存在であるためです。仲間内(MLB加入チーム)だけで世界が完結し、その中で利益を最大化するビジネスシステムが既に出来上がってしまっているため、開催時期やチーム編成、選手のインセンティブなどの面から、WBCと国内リーグ戦の整合性が確保できていないのです。MLBや選手会としても、頭が痛い問題でしょう。

WBCは米国野球への「採用テスト」

では、外の世界を認めないMLBが、なぜその発想と相いれないWBCを始めようとしたのでしょうか?

「ワールドシリーズが世界(全米)最強チームを決める大会だとすれば、WBCは世界最強国を決める大会だから」というのが、MLBの喜ぶ模範解答かもしれません。しかし、真相は違います。実は、既に飽和してきた国内市場とは別に、国際市場を開拓・育成して、MLBにその果実を取り込むためだと考えられます。

過去の歴史をひも解くと、MLBはこれまで球団拡張(エクスパンション)によって国内市場を開拓してきました。1903年の発足以来、60年まで16チーム体制が続きましたが、61年に実施された最初の球団拡張以降、6回の球団拡張によって98年に現在の30チーム体制が出来上がりました。

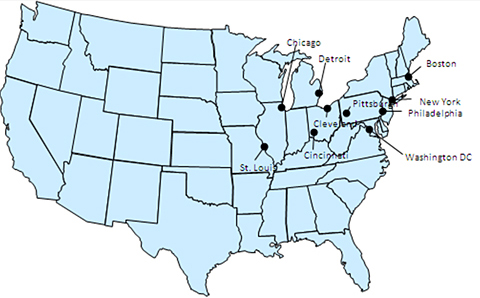

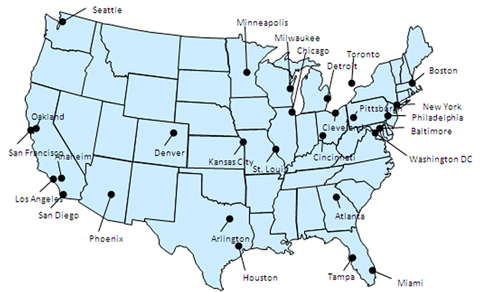

16チーム時代、すべてのチームは鉄鋼や石油、自動車産業といった重工業が盛んな米国東北部や五大湖沿いの10都市にフランチャイズを置いていました(図1)。しかし、その後の産業構造の変化(西海岸でのハイテク産業の勃興)や、西部への人口流入、自動車・航空機時代の到来などによりビジネスチャンスが増えると、MLBは球団拡張や球団移転を繰り返してマーケットを全米に拡大していきました(図2)。

図1:16チーム時代のフランチャイズ

(注:複数のチームがフランチャイズを置く都市があるため、都市数はチーム数より少ない。以下同)

「では、もっと球団数を増やせばいいではないか」との声もあるかもしれません。しかし、球団拡張にはリスクが伴います。

第1のリスクは、プレーのレベルの低下です。1球団における1軍選手枠は25人ですから、16チームから30チームになったことでメジャーリーガーの数は400人から750人にほぼ倍増した計算になります。これはすなわち、技能レベルが相対的に低い選手が流入することを意味しますから、試合のレベルが下がるわけです。実際、エクスパンション直後には必ず1球団の平均本塁打数が増加しています。投手のレベルが下がって、強打者が本塁打を打ちやすくなるからです。

第2のリスクは、球団と都市の需給バランスを崩してしまうことです。「チームと都市のパワーゲーム(中)」で詳説しましたが、MLBはその閉鎖型モデルにものをいわせて、球団数を巧妙にコントロールしています。球団を誘致できる経済力を持つ都市の数が、球団数よりも多くなる状況を作り出すことで、常に球団が都市に対して交渉上の優位を確保できるように仕向けています。つまり、チームがスタジアム建設にあたって税金を注入してもらい、さらにスタジアムからの収入を得られるようにコントロールしているわけです。球団数を増やし過ぎると、地元自治体に対する優位性を失ってしまうのです。

では、どうやって収入をさらに増やすのか――。この課題に対してMLBが出した結論が「国際化の積極推進」でした。

人口に占める才能ある野球選手の割合は限られているため、メジャーリーガーを米国内だけで調達しようとすればおのずと限界があります。そこで、各国のトップレベルの野球選手をMLBに取り込み、国内の「人材不足」を補う手段にしてしまえ、という発想です。また、「中国3億人のバスケ人口を取り込め(下)」でも触れましたが、海外トップタレントの獲得は、国際市場開拓の起爆剤にもなります。海外選手を取り込めば、海外へのテレビ放映権が販売しやすくなり、グッズなども売り込むことが可能となります。さらには、スポンサーシップ収入も期待できるわけです。現在、MLBではおよそ4人に1人が外国人選手です。マイナーも含めれば外国人比率は選手全体の40%を超え、出身国も30カ国以上に上ります。

確かに、WBCは野球界の国際発展のためのツールであることは間違いないのですが、世界を取り込むMLBにとっては、「世界的な野球の普及=MLBの利益の増大」ということになります。つまり、WBCは国際化を積極的に推し進めるMLBが、その果実を効率的に手にするために作り出した大がかりな「仕掛け」でもあるのです。誤解を恐れずに言えば、WBCは、MLBにとっての公開トライアウト(選手採用テスト)のような存在なのかもしれません。

実際、第1回WBCの日本代表メンバーの中からは、松坂大輔選手(現ボストン・レッドソックス)、上原浩治選手(現ボルチモア・オリオールズ)、岩村明憲選手(現タンパベイ・レイズ)、福留孝介選手(現シカゴ・カブス)ら中心選手がMLBに移籍しています。

WBCで負けても「MLBが世界一」

MLBが世界最高峰のプロ野球リーグとして君臨し続ける限り、WBCをテコにしたMLBの国際戦略は崩れることがありません。MLBが世界のタレントを取り込んで成長していく限りにおいて、MLBは拡大した各国の野球市場の一部を、テレビ放映権やグッズ販売といった形で手にすることができるからです。

極端な話、別にWBCで米国代表チームが優勝しなくてもいいのです。「MLBこそ世界」であり、米国代表チームが勝とうが負けようが、多国籍軍であるMLBの評判は下がらないからです。仮に日本代表チームが連覇しても、中心選手はメジャーリーガーですから、MLB自体の評判は下がりません。

確かに、WBCに参加することによって日本でもそれまで野球に関心を示さなかった層の取り込みや、キャンプ地への経済効果などの果実もあるでしょう。しかし、それらは国内市場に対する限定的な効果であり(しかも、必ずしもNPBが手にするリターンではない)、MLBが手にする国際市場からの果実と比べると相対的に小さなものです。

このように、WBCは「世界を取り込んで、自分たちだけが繁栄していく」という閉鎖型モデルの発想を持つMLBが主催しているだけに、日本球界としても「寄らば大樹の陰」的なアプローチでWBCに参加し続けることは危険です。かといって、MLBと真っ向勝負するには体力差がつきすぎてしまいました。

1995年当時、日本プロ野球(NPB=日本野球機構)の売り上げは推定約1200億円、MLBのそれは約14億ドル(約1400億円)と言われていました。しかし、それから13年後の2008年には、NPBの売り上げにほとんど変化がないと言われているのに対して、MLBは約60億ドル(約6000億円)にまで売り上げを伸ばし、マーケットを4.3倍に拡大しました。

この背景には、厳格なビジネスとして「拡大再生産に資するチーム経営」というDNAを持つMLBと、親会社の宣伝広告ツールとして「広告費の枠内でのチーム経営」というDNAを持つNPBの組織としての性格の差があるのではないかと思います。グローバル化が進展し、MLBとNPBが市場を奪い合う競合としての色彩を一層強める中、NPBのリーグ経営のあり方が根本的に問われていくことになりそうです。

最近のコメント