このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

前回のコラムでは、米国の大学スポーツが、学業を怠ると厳しい制裁を受けることを紹介しました。最近でも、全米大学体育協会(NCAA)が学業不振を理由に全米チャンピオンとなったバスケットボール部の奨学生(スカラシップ)枠を減らしたり、5年以上前の学生の規律違反により名門フットボール部に“死刑判決”にも等しい罰則を科しています。

なぜ、こうした厳罰が必要なのでしょうか? 本当に「学生の本分である学業をおろそかにさせない」ことが狙いなのでしょうか?

今回のコラムでは、巨額のマネーが動く米国大学スポーツの「知られざるビジネスシステム」に迫ってみようと思います。

大リーグより儲かる大学スポーツ

現在、NCAAには「ディビジョンI」から「ディビジョンIII」までの3つのレベルに1200校以上の大学が加盟しており、23の競技で88の大会が開催されています。その中でも特に有名なものの1つが、前回のコラムでもご紹介したバスケットボール決勝トーナメント「3月の狂気」(March Madness)なのですが、全ての競技を合わせると合計4万人以上の学生選手がNCAAの競技大会に参加していると言われています。

こうした大会を主催するNCAAの経営規模(2010-2011年予算)は7億5700万ドル(約605億円)です。ただし、これは監督機関であるNCAAに関する予算規模なので、1200以上もある大学の数字は含まれていません。以前、「プロより儲かる大学スポーツ」でも解説したように、スポーツ名門校ともなれば、運動部が稼ぎ出す収入が1億ドルを超えることも珍しくありません。

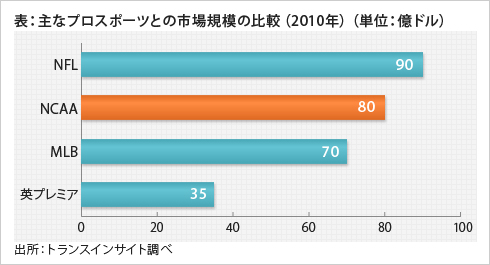

米スミス・カレッジ教授(経済学)のアンドリュー・ジンバリスト氏は、所属大学の売り上げも含めた米国大学スポーツ全体の市場規模は約80億ドル(約6400億円)に達すると計算しています。

NFLの売り上げが約90億ドル(2010-11年)、MLBが約70億ドル(2010年)と言われていますから、米国大学スポーツが作り出す市場規模はNFLやMLBと同等ということになります。また、サッカーの英プレミアリーグの収入(2010-11年)が約22億ポンド(約35億ドル)と試算されていますから、その倍以上の市場規模を誇ることになります。

巨額収入なのに税金免除

このように、米メジャープロスポーツに比肩する巨額のマネーを動かす大学スポーツには、プロスポーツには見られないいくつかの特権が与えられています。

第1に、免税特権が挙げられます。教育機関であるNCAAは非営利団体として組織されており、法人税が一切免除されています(利益はNCAA加盟校に分配される)。前回のコラムで、地上波テレビ局のCBSと、ケーブルテレビ局のターナーが、大学バスケットボール男子トーナメントの2011年から14年間の放映権料として108億ドル(約8640億円)を支払う契約を結んだと紹介しました。こうした巨額のメディア収入も、法人税の対象外となるのです。

また、スポーツ施設の建設費を捻出するために発行する債権の税率も優遇されています。通常は8%程度の税率が、5%程度と低く抑えられています。例えば、1億ドルのフットボールスタジアムの建設資金を債権発行で捻出すると、徴収されるはずの800万ドルの連邦税が、500万ドルで済むのです。これは300万ドルの補助を受けているのと同じことになります。

さらに、プロスポーツには見られない卒業生や関係者からの「寄付」収入にも優遇措置が施されています。寄付者は、法人なら連邦課税所得の10%、個人なら調整後総所得の50%を上限に寄付控除を受けることができます。つまり、法人収入1億ドルの会社なら100万ドル、年収5万ドルの個人なら2万5000ドルを上限(年間)に、寄付金額を所得税から控除できるのです。

この寄付控除があることで、「どうせ税金で持っていかれるなら、母校に寄付した方がマシだ」と考える効果をもたらします。これが、大学スポーツの他の収益活動とうまく連動して、「増収インセンティブ」として機能するのです。例えば、アメリカンフットボールやバスケットボールのシーズン席を購入するためには、一定額以上の寄付金が併せて求められることがあります。寄付控除制度があれば、こうした「割り増し料金」が負担にならずに支払ってもらえるわけです。

スター選手の時給はマクドナルド以下

また、免税特権と並ぶ大学スポーツのもう1つの特権が、選手年俸の支払免除です。

プロスポーツの場合、球団経営を圧迫する最大の要因が選手年俸です。米プロスポーツの場合、収入対年俸比率は約5割強程度になっています(つまり、収入1億ドルの球団の場合、5000万ドル超が選手年俸に充てられている)。米国に比べて戦力均衡の発想が薄い欧州では、サッカーリーグに、年俸総額の上限を規定するサラリーキャップ制度がありません。そのため、選手に支払う金額の比率はさらに高くなり、サッカーの英プレミアリーグでは平均約68%(2009-10年)にも上ります。

一方、大学スポーツは、最大の経営圧迫要因となっている選手年俸を限りなく低く抑えることに成功しています。なぜなら、学生にプレーの対価としての報酬を支払う必要がないからです。

ただ、厳密に言うと、学生選手のプレーへの対価はゼロではありません。報酬は支払われませんが、授業料の免除や生活費・文房具代の支給など、サラリー以外で実質的な報酬が支払われていると考えることができます。しかし、プロスポーツに比べれば、たいした金額ではありません。

ノートルダム大学教授(経済学)のリチャード・シーハン氏が著書「Keeping Score」(1996年)の中で、NCAAの「2大花形スポーツ」であるアメリカンフットボールとバスケットボールの学生選手(ディビジョンI所属)の時給を計算しています(実質的な対価をスポーツの活動時間で割った数字)。少し古い値ですが、それによるとアメフト選手の平均(中央値)は7.69ドル(約615円)、バスケットボール選手は6.82ドル(約546円)だったそうです。

つまり、誤解を恐れずに言えば、NCAAはトップ大学でもマクドナルドのアルバイト程度の賃金で選手を雇い、金儲けに活用しているのです。しかも、前述のようにその選手数たるや4万人を越えます。米メジャープロスポーツで最も多くの選手を抱えるMLB(マイナー選手も含め1球団約200人)ですら、選手数は6000人程度ですから、その規模の大きさが分かります。学生ですから労働組合もなく、MLBやNFLのように選手と労働条件に関して団体交渉を行う必要もありません。NCAAがいかに効率的にビジネスを展開しているのか分かります。

「学生選手」という魔法の言葉

このように、NCAAは「税制上の優遇」と「選手年俸の支払免除」というプロスポーツにない2大特権を得てビジネスを展開しているのですが、この「知られたくないビジネスモデル」を支えるのが、実は「学生選手」(Student-Athlete)という魔法の言葉です。

「学生選手」という言葉が生まれたのは、今から半世紀以上も前のことでした。

1953年、練習中に怪我を負ったデンバー大学アメフト部の選手アーネスト・ネメス氏が、「自分は大学の職員の地位に相当する」として、大学に対して労災の支払いを求めたのです。最高裁は「ネメス氏はコロラド州法が定める『従業員』と見なすことができるため、労災の支払いを受けることができる」と、この訴えを認めたのです。

この判決に慌てたのがNCAAでした。当時は、学生選手にも適正な対価を報酬として支払うべきだとする「プレーの対価を支払え」(Pay-for-Play)運動が盛んだったこともあり、「学生選手=従業員」という認識が定着すれば、学生に報酬を支払う道が開かれてしまうからです。

そこでNCAAが考え出したのが「学生選手」(Student-Athlete)という言葉でした。「彼らはスポーツ選手ではあるが、その前に学生である」(学生>選手)という概念を織り込んだ言葉を作り出し、「従業員」(Employee)を想起させる言葉をNCAAの規則や広報・マーケティング活動などから一切削除したのです。その代わりに、すべて「学生選手」という言葉を使いました。「NCAAは教育機関であり、学生は学業と両立できる範囲内でのみスポーツに従事する」というメッセージを発信することで、「アマチュアリズム」の堅持に努めたのです。

NCAAがこのようなブランディング活動を行わなければならないのは、大学スポーツが教育活動と商業活動の狭間にあり、利害相反という問題を抱えているためです。

大学は、学生選手をよりプロ選手待遇に近くしてチームを強化すれば、収益やNCAAからの分配金というリターンが増えるという経済合理的動機を抱えています。しかし、それを追求すればNCAAが標榜する「アマチュアリズム」から離れていってしまいます。「学生<選手」となり、「アマチュアリズム」という防御壁が崩れ、他のプロスポーツ組織と何ら変わらないことになっていき、NCAAの「税制上の優遇」や「選手年俸の支払免除」という特権が危うくなります。

NCAAがアマチュアリズムを堅持するために、前回のコラムで解説したように学生選手の学業成績の維持や、不正な金品授受に厳しい制裁を加えるのは、NCAAが教育機関として果たすべき役割ということもありますが、NCAAの効率的なビジネスモデルを守るという隠れた命題もあるのです。

大学スポーツが人気を誇り、それに伴って動くマネーが巨大になるにつれ、「カネのなる木」といえる学生選手に寄ってくる悪徳なスポーツ関係者や、規則の抜け穴を突いて利益を得ようとする学生が増えました。そうした動きを、新たな規則を作って封じようとするNCAAとのイタチごっこが続いています。そのため、かつては200ページにも満たなかったNCAAの規則集が、今では1000ページを超える厚さになってしまいました。

強大な大学スポーツビジネスが崩れる時

厳しい規則によって巨大なビジネスを守り抜いているNCAAですが、規則によってがんじがらめとなっている「アマチュアリズム」の行き過ぎを指摘する向きもあります。

例えば、経営学を専攻する学生が、夏休みに経営コンサルティング会社や投資銀行で有償のインターンを行うことはよくあることです。情報技術を専攻する学生がシリコンバレーのベンチャーで働いたり、化学を専攻する学生が研究所でアルバイトをすることも珍しくないでしょう。オーケストラ部の学生がバイトとして、子供にバイオリンを教えることを咎められたりはしません。

しかし、学生選手には同じことが認められません。日々の厳しい練習で培った技能を活用して、夏休みに子供を集めてスポーツを教えたり、自分の肖像(写真など)を使ってビジネスを行い、対価を得ることはNCAAの規則上認められていないのです。他の学生が当然ものとして手に出来る権利が、学生選手についてはアマチュアリズムの維持のために制限されています。

しかし、そこは訴訟大国のアメリカですから、学生選手も黙ってはいません。こうしたNCAAの厳しい規則については度々裁判が起こされています。

例えば、スタンフォード大学やUCLAなどでプレーした元学生アメフト・バスケットボール選手が「NCAAはテレビ放映権やライセンス収入で儲かっているのに、学生選手に適切に還元していないのは不当な取引制限に当たる」として2006年に集団訴訟を起こしました。この裁判では、判決が出る前に和解になったのですが、NCAAは過去3年間にプレーした学生を対象に総額1000万ドル(約8億円)の追加費用の支払いに応じました。

2008年にはNCAAの「代理人禁止規定」の是非が争われたこともあります。NCAAは、学生選手が自身の運動能力や名声をマーケティングとして利用する目的で代理人と契約することを禁じています。この規定に違反したとして永久資格停止処分を受けたオクラホマ州立大学の選手がNCAAを訴え、そして勝訴したのです。

裁判所は、「刑法でも民法でも弁護士など代理人サービスを用いることが国民に認められており、一民間組織に過ぎないNCAAが学生選手だからという理由でこの前提を覆すことはできない」としてNCAAの代理人禁止規定は選手の権利侵害に当たるとの判決を下したのです。この判決は大学スポーツ界を驚愕させましたが、NCAAはその後、原告と法廷外で和解しています(75万ドルの和解金が支払われた)。

このように、近年アマチュアリズムの名の下に行われている制限的な規制が度々司法の場に持ち込まれており、NCAAは何とか和解によって逃げ、カネで解決している状態です。「学生選手」という魔法の言葉を作り出し、プレーの報酬を免除される仕組みを巧みに構築してきたNCAAですが、アマチュアリズム堅持のためにフィールド外での経済活動も大幅に制限してきたことで、ここに来て訴訟が増加しているのです。

そして、学生選手の将来に決定的な影響を与えるかもしれない訴訟が、現在進行しています。

2009年、かつてUCLAのバスケットボール部で活躍したエド・オバンノン氏が、NCAAを肖像権の不法利用で提訴したのです。同氏は、「DVDやテレビ放送、テレビゲームなどNCAAライセンス商品に、過去の学生選手の肖像権が不法に利用されている」と主張しています。この訴えは集団訴訟として認められ、現在数千人の元学生選手が名を連ねています。

NCAAは、学生選手に対して大学入学時に個人の肖像権をNCAAに譲渡するウェーバー(権利放棄書面)にサインを求めています。NCAAは、(大部分が未成年の)学生から半強制的に譲渡された肖像権を元に「教育振興のための活動」を展開していることになっています。NCAAのライセンス商品の市場規模は40億ドル(約3200億円)とも言われていますから、これが本当に教育振興のための規則と言えるのか疑問です。

もしこの裁判で原告が勝訴することにでもなれば、代理人を雇って自らの肖像権を用いて個別にライセンスビジネスを展開する学生が登場することも考えられます。そうなれば、いくらプレーの対価としての報酬を直接的に得ていないとはいえ、NCAAが築き上げてきた「アマチュアリズム」は風前の灯となってしまうでしょう。

最近のコメント