このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

前回のコラムでは、放蕩経営から資金繰りを悪化させ破綻に直面しながらも何とか経営権を維持し、再建を果たしたいドジャースのオーナー、フランク・マッコート氏と、球界全体の利益のために現オーナーには経営から手を引いてもらいたいMLB機構とのつばぜり合いを解説しました。

MLB機構は、ドジャースの経営権剥奪のためにその気になれば抜くこともできた「球界の最大利益」条項という“伝家の宝刀”を最後まで抜きませんでした。その間、マッコート氏は球団経営のコントロールを失うリスクを冒してまでも米連邦破産法11条(チャプター11)を申請してしまいました。

今回のコラムでは、この2つの謎を解き明かしながら、チャプター11申請後も続くMLBとドジャースのバトルの最新情報を追い、リーグ経営の本質について考えてみたいと思います。

MLBが及び腰だったワケ

MLB機構が“伝家の宝刀”を抜いたことは、過去にも何度かありました。そして、その判断の正当性を巡って、度々裁判になっています。

例えば、1976年に有力選手をボストン・レッドソックスとニューヨーク・ヤンキースに金銭トレードで放出したオークランド・アスレチックスに対し、当時MLBコミッショナーだったボーイ・キューン氏は「オークランド地区のチームが衰退する上に、財力に富むチームに選手が集中し、戦力均衡が崩れる」などとして「球界の最大利益」条項を発動し、このトレードを却下します。これに対し、アスレチックスのオーナー(当時)だったチャーリー・フィンリー氏は、「トレード自体がリーグ規約に違反するものではなく、コミッショナーの判断は恣意的でその権限を逸脱するものだ」として裁判を起こします。

また、1992年には、エクスパンション(コロラド・ロッキーズ、フロリダ・マーリンズの新規参入)により中地区から西地区への所属変更をオーナー会議で求められたシカゴ・カブスがそれを拒否するという事件が起こります。この際も、当時のコミッショナーだったフェイ・ビンセント氏は、伝家の宝刀を抜いてカブスに所属変更を命じますが、カブスはこの命令の無効を主張して裁判を起こします。

そもそも、MLBコミッショナーに裁判沙汰になるくらい広範な権限が認められているのは、1919年のいわゆる「ブラックソックス事件」を機にコミッショナー制度が導入されるようになった、その生い立ちに起因します。ワールドシリーズを舞台にした八百長スキャンダル(優勢を予想されていたシカゴ・ホワイトソックスの8選手が賄賂を受け取って敗退行為を行い、シンシナティ・レッズが5勝3敗で優勝)に際し、球界浄化・再生に向けた強力なリーダーが求められ、元判事のケネソー・ランディス氏が初代コミッショナーとして迎えられました。

ランディス氏は、球団オーナーにコミッショナーの裁定に対する異議申し立てを放棄させ、自らの裁定を最終判断とすることを、コミッショナー引き受けの条件にしたと言われています。ランディス氏は、先のブラックソックス事件では、情状酌量から刑事責任を免れていた8選手に永久追放という厳しい処分を下します。同氏は24年の在籍期間で13人のMLB関係者に追放処分を下し、選手間に蔓延していたギャンブルの悪弊も全面的に禁止しました。暴言を吐いた選手に対する制裁金制度を創設するなど球界再生に向けて綱紀粛正に努めました。

このように、制度誕生時にはコミッショナーに文字通り「万能の力」が認められていました。換言すれば、紛争や利害対立が起こった際の解決方法が未整備だったとも言えます。グレーゾーンが多く、球界に“裁定者”が必要だったのです。しかし、『米国スポーツが一斉にスト突入という「2011年問題」(下) ~松井もイチローも戻ってこない?』でも解説したように、球団経営者と選手の間に労使関係が構築され、労使交渉のもとで労働協約が締結され始めた1970年代以降、コミッショナーに認められる権限は徐々に縮小していきます。300ページ以上にも及ぶ労働協約には、事前に様々な対立状況を予測して細かい規定が用意されている上、中立の第三者による仲裁制度も導入されたためです。

こうしたコミッショナーの権限の縮小を反映して、先に紹介した2つの裁判では、前者(1976年)ではコミッショナーの裁量権が認められ、アスレチックスの訴えが退けられました。一方、後者(1992年)では一転してコミッショナーの命令が無効とされ、カブスの主張が認められました。ナショナル・リーグ規約に「他地区への所属変更は強制されない」との文面があり、コミッショナーがこの規定に反した命令を発することはできないとされたのです。

今回のドジャース破綻の件でMLB機構が伝家の宝刀を抜くのに及び腰だったのは、こうしたコミッショナー権限の縮小化という背景があるのです。グレーゾーンでドジャースの経営権を剥奪すれば、間違いなく訴訟になっていたでしょう。前回触れたように、MLB規約には「給与遅配を起こした球団の経営権をMLBが剥奪できる」という内容は明文化されています。MLB機構は、そこまで待ってから確実にマッコート氏に引導を渡そうと考えたのでしょう。

そして、MLBには無理にドジャースとはやり合いたくないもう1つ理由がありました。

経営破綻の責任はMLBにも

話はマッコート氏がドジャースを買収した2004年に遡ります。

マッコート氏にドジャースを売ったのは、メディア王ルパート・マードック氏率いるニューズ・コーポレーションでした。しかし、同社はアメリカ西部地域のメディア事業で一定の成功を手にしたため、ボストンで不動産業を営んでいるマッコート氏との間で、球団を4億3000万ドルで売却することに合意します。しかしマッコート氏は十分な現金を持っていませんでした。

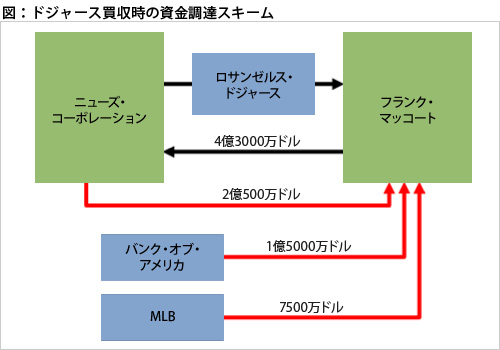

そこで、彼は3種類の方法で資金を調達します。まず、銀行からの借り入れです。バンク・オブ・アメリカから1億5000万ドル、続いてリーグから7500万ドルを借りました。これはクレジットファシリティ(信用供与)と呼ばれる手法で、各球団よりも信用力のあるMLB機構が、一括して資金を複数の金融機関から借り入れ、各チームに上限を設けて又貸しする制度です。

そして、3つめの借り入れ先は、なんとニューズ・コーポレーションでした。マッコート氏は、残りの2億500万ドルを、球団の売り手から借りたわけです。彼はボストンに膨大な不動産を所有していましたが、不動産を売却しても、キャッシュ化するまで時間がかかります。そこで、これら3者から資金を調達したのです。

しかし、この売却スキームは問題点を孕んでいました。MLBのオーナーシップルールへの抵触です。オーナーシップルールには、「球団運営のための十分な財源を有していること」という項目があります。マッコート氏は、膨大な不動産を保有していたものの、球団を買収するための十分なキャッシュが即座に用意できなかったため、金融機関、リーグ、売り手から資金を借り受けました。しかし、これは「球団を運営するための十分な財源があること」という規約に違反する可能性があったのです。

当時、球団の財務的健全性を審査するためには2つの基準が用意されていました。

1つ目の基準は、EBITDA(金利・税金・償却前利益)の10倍(10年以内にスタジアム建設費を負担したチームは15倍)を超す負債を抱えてはいけないというものです。当時のドジャースのEBITDAはマイナスと報じられ、マッコート氏自身も「2~3年は営業損失を見込んでいる」と発言していたことから、借入金限度額はリーグ規約で定められている下限の2500万ドルのはずでした。ところが、実際にマッコート氏が借り入れた4億3000万ドルは、その約17倍に当たります。

2つ目の基準は、「60/40ルール」と呼ばれるもので、球団が抱える負債は純資産(球団評価額)の40%までしか認めないというものでした。もし、こちらのルールが適用されれば、マッコート氏はドジャースの購入額4億3000万ドルのうち、その4割に当たる1億7200万ドルまでしか資金を借り入れることができないことになります。

しかし、どちらの基準もドジャース買収に適用されることはありませんでした。それは、売り手のニューズ・コーポレーションが、MLBと放映権契約(全国放送)を結んでいるテレビ局FOXの親会社だったためです。また、FOXは全米各地に「FOXスポーツネット」という名前を付けた17社のケーブルテレビ局を傘下に収めており、ドジャースを含むMLBの20以上の球団と、ローカルテレビの放映権契約を結んでいます。さらに、傘下のCS放送局「DirecTV」における人気番組「MLB Extra Innings」の放映も行っています。

つまり、ニューズ・コーポレーションはMLBの重要な顧客だったわけです。お得意様が球団を売りたいというのであれば、その要望を無下に断ることはできない…。そんな政治的な事情があったのです。「配慮」の結果、ドジャースの買収案件は最終的に承認されたわけです。

こうして買収経緯まで振り返って見てみると、マッコート氏がFOX(ニューズ・コーポレーション)に資金援助をお願いするという「悪癖」は、既に球団を買った時から始まっていたことが分かります。MLBは、それを看過していたのです。つまり、ドジャースと訴訟合戦に発展すれば、こうした球団売買プロセスでのMLBの整合性のない判断が白日の下にさらされ、批判を受けるリスクがあったのです。

破産申請で、リーグの球団強奪を牽制

こうした理由でMLBがドジャースの経営権剥奪に躊躇している間に、マッコート氏はチャプター11を申請してしまいました。

チャプター11は再建を前提とした破産手続きで、旧経営陣が事業を継続することは可能ですが、経営判断の主導権は破産裁判所に移ります。マッコート氏にしてみれば、球団経営のコントロールを失うというリスクを冒すことになりますが、その一方で経営判断は裁判所を介して行われるため、MLBが経営権を強引に剥奪することは難しくなるわけです。マッコート氏は、チャプター11という諸刃の剣を使うことで時間稼ぎをして、あわよくばチャプター11を離脱して、再び経営者に返り咲こうと目論んだのでしょう。

現在、球団は破産裁判所の管轄下で再生手続きが行われていますが、水面下でドジャースとMLBのバトルは続いています。

ドジャースはチャプター11申請と合わせて、MLBに却下されたFOXとの17年総額30億ドル(2400億円)のテレビ放映権契約の競売実施を要請しました。リーグ経営という「全体最適」の視点から見れば利害相反する契約でも、「債権者利益の最大化」という視点で見る破産手続きとなれば、契約が認められる可能性があるためです。「全体最適」(リーグ経営)と「個別最適」(球団経営)のぶつかり合いという、プロスポーツの「リーグ経営の原則」から逃れるための破産申請だったわけです。

また、破産裁判所は当面の資金繰り対応として1億5000万ドル(約120億円)の借り入れを認めたのですが、マッコート氏はヘッジファンドのハイブリッジ・キャピタル・マネジメント(Highbridge Capital Management)社に利息10%という条件で資金援助を求めます。これに対して、MLBはHCM社より有利な条件となる利息7%での資金提供をドジャースに申し出ます。球界の秩序を気にも留めないヘッジファンドによる球団経営のマネーゲーム化を防ぐと同時に(実はMLBは昨年のテキサス・レンジャーズ売却に際し、ヘッジファンドの介入を受けて痛い目にあっている)、ドジャースの債権者の一員に加わることで破産プロセスでの発言力を強めて、チーム売却への圧力をかけていこうという狙いです。

結局、破産裁判所はテレビ放映権契約の競売実施可否の判断は留保し、資金援助については今月中にもHCM社かMLBかを決定する予定です。

近く起きる日本のリーグ再編問題は、再び混乱するか?

ドジャースのチャプター11申請までの過程を解説してきましたが、その舞台裏を見てみると、確かにマッコート氏が球団経営者としての資質を著しく欠いていたことは間違いなさそうですが、彼を(特例に近い形ですが)オーナーとして認めたのはMLBです。その意味では、MLBによる自作自演の茶番劇という見方もできるかもしれません。

今回の騒動では、細かい点ではMLBとドジャースの両者に落ち度があったと言えるでしょう。ただし、大局的に見れば、リーグ経営が正常に機能していると見えます。全球団の共存共栄を考えるリーグ機構と、個別球団の利害を追求する球団が本気でぶつかり合っているからです。

日本でも7年前に球界再編騒動が起こりました。2004年6月13日、近鉄バファローズとオリックス・ブルーウェーブの合併が発表されました。実質的なチーム削減が現実味を帯びてくると、「もう1つの合併がある」「1リーグ制に移行か」といった噂話が飛び交い、世論も加熱していきました。結局、事態は日本プロ野球史上初のストライキに発展し、選手とファンに反対される形で、なし崩し的に球界再編に「NO」が突きつけられることになりました。

その間隙をぬって堀江貴文社長(当時)が率いるライブドアがバファローズ救済(買収)に名乗りを上げたものの、「私の知らない人は入れるわけにはいかない」という球団オーナーの発言もあり、バファローズ買収は門前払いされた形になりました。その後、紆余曲折を経て東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生したわけです。

しかし、このプロセスにおいて日本プロ野球機構が「プロ野球市場の最適化」という視点から球界再編をリードしたという話は聞こえて来ませんでした。球団削減や1リーグ制が本当に日本の野球マーケットの維持に資する最善の選択肢なのかという客観的・合理的な議論はあったでしょうか? 野球協約上の制約など、いろいろと理由はあるでしょうが、今日の日本球界には「全体最適」の視点が決定的に欠けています。

今年3月に起こった東日本大震災の影響で、プロ野球界は開幕時期を延期するといった対応を迫られました。日程変更を余儀なくされた結果、デーゲームや地方球場での試合が増えて、入場料収入の減少が予想されています。複数の球界関係者から「今年のオフにはまた球界再編騒動が起こる」という噂も漏れてきます。

昨年のTBSによる横浜ベイスターズ売却騒動のように、球団の身売り話が再燃した場合、また1リーグ構想などが球団オーナー側から持ち出される可能性があります。その際、リーグ機構は球界再編の議論を「全体最適」の視点から合理的にリードできるのでしょうか?ドジャースの破綻騒動を単なる「放蕩経営者のスキャンダル」と捉えてはいけません。そこには、リーグ経営のエッセンスが凝縮されているのです。

最近のコメント