このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

ハリケーン「サンディ」がニューヨーク沿岸を襲ったわずか2日後の10月31日、ニューヨークのマイケル・ブルームバーグ市長は、「ニューヨークシティ・マラソン」(NYCマラソン)を予定通り11月4日に開催すると早々に発表しました。

NYCマラソンは世界中から5万人近い参加者と200万人の観客を呼び込む世界最大のマラソンレースで、その経済効果は約3億4000万ドル(約272億円)と試算されています。日本からもロンドン五輪の女子長距離代表でハーフマラソンの日本記録保持者、福士加代子選手(ワコール)が参加する予定でした。

しかし、日に日にサンディによる被害の全貌が明らかになりつつある中で、この決定が各方面から大きな批判にさらされました。サンディがもたらした被害は想像を超えて甚大を極めていたからです。

市長も前言を翻して2日前に中止を決定

高潮により車や自宅が流されたり、船が内陸まで押し上げられたりといった被災地の光景は、2011年3月11日の東日本大震災に酷似しています。例えば、多くの被災者がその日暮らしを余儀なくされる東北の被災地で、地震から1週間もたたないうちに世界中から観光客を呼び込んだマラソン大会を強行しようとしたら、あなたはどう思うでしょうか?

すると、同市長はレース2日前(開催強行宣言から2日後)の11月2日夕方、前言を翻してマラソンの中止を決定しました。NYCマラソンは、参加者の半数近い約2万人が海外から参加することで知られています。中止を決定した時、既に海外からの参加者の多くはニューヨークに到着していたそうです。

今回は、日本でもここ最近、地域活性化や観光客誘致の目玉施策として注目を集めるスポーツツーリズムについて、NYCマラソンをケーススタディーとして、その功罪や学ぶべき点について考えてみようと思います。

私自身も、正直に言って、ここまで大きな被害が出るとは思っていませんでした。

ニューヨーク市の対策は、昨年米国東海岸を襲ったハリケーン「アイリーン」と同様のものでした。想定される災害の危険度を元に市内をゾーンAからCの3つに区分し、サンディが上陸する36時間前位の時点で既に危険度が最も高いゾーンAの住人に対して避難命令が出ていました。上陸24時間以上前の10月28日午後7時には、地下鉄もストップし、外出が禁止され、市内は完全に災害防御モードに突入していました。

幸い、昨年のアイリーンの際は市内には大きな被害もなく、ニューヨーカーは良い意味で“肩透かし”を食らった形になりました。口の悪いニューヨーカーの中には、「避難に要した費用を市に損害賠償請求してやる」といった悪い冗談を言う余裕もありました。しかし、サンディは全く違っていたのです。

サンディ通過後、丸1日は市内の地下鉄、バス、フェリーといった公共交通網は完全に麻痺していました。多くのニューヨーカーは自宅軟禁を余儀なくされ、停電に見舞われなかった幸運な住民はニュースと睨めっこの時間を過ごすことになりました。私もその1人だったわけですが、報道で伝えられる被災状況に目を疑いました。

ウォール街でも知られるマンハッタン南端(Lower Manhattan)では、地下鉄の駅やマンハッタン島と通じるトンネルが水没し、ニューヨークの通勤・交通の大動脈が完全に破壊されていました。誤解を恐れずに例えれば、日本橋兜町周辺の銀座線や半蔵門線、東西線の駅や、東京湾アクアラインが水没するようなインパクトです。そのような事態は、日常生活を営んでいる時には想像力の限界を超える出来事です。それが現実になったのです。

想像を超えたサンディによる被害

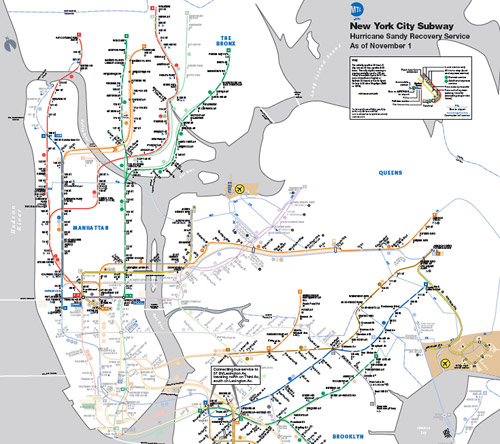

被災2日後に、ようやくバスの一部が運航を再開し、3日目には地下鉄も一部復旧しました。以下は、地下鉄復旧初日(11月1日)の路線図なのですが、マンハッタンではミッドタウンを東西に走る34th Street(34丁目)を境に明暗がくっきり分かれました。

図:復旧初日の地下鉄の路線図(色つき部分が復旧した路線)

34丁目よりも南側は、高潮により変電施設が爆発した電力会社(Con Edison)が電気を供給している地区に当たるうえ、水没した駅などを多く抱えており、停電により街の機能は止まっていました(11月2日深夜に停電が回復し、マンハッタン内の大部分の住民に電気が供給されるようになった)。

こうした地区では全ての信号機がストップしていて、警察や軍関係者が交通誘導を行っていました。夜になれば真っ暗闇となり、ゴーストタウンのような状況です。住民はネットも使えず、暖房も入らず、シャワーも浴びられないという暮らしを余儀なくされていました。高層アパートに住んでいる場合は、エレベーターが使えないので階段で上り下りせざるを得ません。そのため、体力のない高齢者は外出することもままなりません。

しかし、社会インフラの被害が中心のマンハッタンの住人は良い方かもしれません。ニューヨーク州でもロングアイランドの海側の地区や隣のニュージャージー州の沿岸部では、前述したように家が浸水したり、流されたりといった甚大な被害に見舞われています。文字通り、衣食住全てに事欠き、支援の手を待つしか手立てのない人々が今でも大勢いるのです。

NYCマラソンの売りの1つは、「ニューヨーク市の5つの行政地区(マンハッタン・ブルックリン・ブロンクス・クイーンズ・スタテン島)をすべて巡る」というものですが、スタート地点となるスタテン島は今回ニューヨーク市内でも最も被害が大きかった地域であるなど、マラソンコース全体が被災地と隣接している点が、批判を受ける大きな背景になっていました。

全長42.195km(26.2マイル)のコースを整備するだけでも多くの人手を要する大変な作業です。給水所や簡易トイレ、応援所の設置などの作業に多くの人員(多くはニューヨーク市警の警察官や消防局の消防隊員)が割かれることになります。それに加え、今回は倒れた街路樹や道路に散らばった障害物を除去する作業も発生します。しかし、サンディによる被災により衣食住がままならない人を差し置いてまで、こうした作業に優先的に公務員を割くべきなのか、議論が起きていました。

ブルームバーグ市長を追い詰めた批判の中身

NYCマラソンの公式スポンサーにも批判の矛先が向けられました。例えば、給水所で飲料水を提供するポーランド・スプリング(Poland Spring)や、スタート地点で栄養補助食品を提供するパワーバー(PowerBar)などには、「今はランナーにではなく被災者に優先的に飲食を提供すべき時なのではないか」という厳しい目が注がれたのです。

31日にマラソンの決行を表明するや、市長は大きな批判にさらされ続けたのですが、その内容の多くは前述のように「有事のリソース配分として不適切」という合理的なものが多く、「被災者がいる中での開催は不謹慎」といった情緒的なものが少なかったのが印象的でした。

ニューヨーク市と言えば、昨年の観光客数が過去最多となる5000万人を突破するなど、世界屈指の観光都市として有名です。その中で、スポーツも観光誘致の柱として重要視されています。

事実、ニューヨークではこのNYCマラソンをはじめ、全米オープン(テニス)、全米オープン(ゴルフ)などの有名イベントが毎年開催されるほか、周辺にはニューヨーク・ヤンキースらを筆頭に9つのメジャープロスポーツ球団がひしめくなどスポーツイベントに事欠きません。2014年には、世界最大のスポーツイベントである米プロフットボールリーグ(NFL)の優勝決定戦「スーパーボウル」が開催されることも決まっています。

このニューヨーク市の観光誘致の右腕が「NYC・アンド・カンパニー」(NYC & Company)という会社です。同社は、ニューヨーク市の観光マーケティングを専門に請け負う専門組織で、その中にはスポーツイベントの開催・支援を担当するスポーツマーケティング部門も設置されています。

NYC & Coはスポーツイベントの主催者とともに、大会の開催計画を綿密に立案し、その開催にこぎ着けるわけです。今回のNYCマラソンも、主催者であるニューヨーク・ロード・ランナーズ協会(NYRR)とともに1年がかりで仕掛けてきたイベントでした。そのため、不謹慎かもしれませんが、主催者側の立場から考えれば、サンディの到来は最悪のタイミングで起こった自然災害であったのは間違いありません。

NYCマラソンほどのイベントになると、一日限りのイベントとしてではなく、1週間程度の期間を充てたイベント興業として設計されています。実際、今年のNYCマラソンも、「マラソンウィーク」(Marathon Week)と称してレース1週間以上前の10月28日からキックオフイベントが計画されていました(詳細は下表参照)。

表:2012年のNYCマラソンで予定されていたイベント一覧

つまり、サンディが東海岸に上陸した10月29日時点で、事実上既にマラソンは始まっていたのです。これを踏まえると、31日のブルームバーグ市長の大会強行声明は、災害状況を踏まえた判断というよりは、「始まってしまったイベントを今更中止するわけにもいかない」という主催者側の立場を表明したものに近かったのだと感じます。

NYCマラソンの迷走劇から何を学ぶか?

また、ニューヨーク市側にはどうにかしてレース開催に漕ぎ着けたい事情があるのも事実でした。前述のように、このNYCマラソンの経済効果は約3億4000万ドルと言われています。参加者の半数に当たる約2万人が海外100か国以上からニューヨーク市を訪れ、平均6日間滞在し、一般旅行客より多額のカネを市内に落としていきます。こうした参加者は半年から1年程度トレーニングを積んで満を持してニューヨークに乗り込むわけです。

市長も会見で言っていましたが、ニューヨーク市内には「NYCマラソンに依存する数多くのスモールビジネスが存在するため、経済を止めるわけにはいかない」のです。これは、日本でも東日本大震災以降議論になりましたが、自粛ムードと経済をどう折り合いをつけるかという問題です。

しかし、結局、ブルームバーグ市長は批判に折れる形でNYCマラソンの中止を決定しました。その理由として、市長は「レース開催が論争と対立を生んでいるのはNYCマラソンの開催趣旨に反する」点を挙げています。

現地報道を追いかけている限り、開催中止決定については、概ね「正しい判断だ」とする意見が多いようです。しかし、決定内容が正しかったとしても、結果的に大会強行判断と中止決定が不適切なタイミングで行われてしまったと言わざるを得ません。

世界中から多くの観光客を呼び寄せることを目論むスポーツツーリズムでは、今回のサンディのような不測の事態が発生した場合、スポンサーを含む大会関係者や参加者からの期待と、刻々と移りゆく現地対応との狭間で、大会主催者は板挟みになりがちです。未曾有の大災害から迷走したNYCマラソンから私たちは何を学ぶことができるでしょうか?

一言で言えば、事前に「コンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)」を立案し、それをブラッシュアップし続けておくことでしょう。“泥縄式”のように、不測の事態が起こってから対応策や対応手順を検討していたのでは遅すぎます。

例えば、大会の開催是非を判断する場合なら、「誰が」「いつまでに」「何を根拠に」判断するのか、その指針や情報収集体制を事前に定めておくことが肝要でしょう。今回のように、レース開催2日前の夕方に中止決定を下しても、多くの参加者は既にニューヨーク入りしてしまっています。「あと1~2日早く決定を下してくれていたら」と多くの参加者が嘆いていました。

改めて浮き彫りになったソーシャルメディアの威力

また、今回は特にソーシャルメディアを介した批判がボディーブローになったと言われています。東日本大震災の際もそうでしたが、被災地の心情を適切に斟酌した対応は欠かせません。その際、ソーシャルメディアを含む各種メディアから住民の反応をモニターする体制を整えておくことも必要かもしれません。

結局、参加者の中には、マラソンが開催されるはずだった11月4日に、独力でマラソンを走る者や、マラソンの代わりに被災地にランニング姿で支援物資を届ける者なども現れました。「せっかくニューヨークまで来たのだから」という参加者それぞれの思いが垣間見られます。

主催者側も、単にレースを中止するだけでなく、参加者を組織してボランティア活動を行ってもよかったかもしれません。そうした慈善活動を含む当日の「代替選択肢」を参加者に提示することができていたら、レース自体は中止になったとしても参加者からの不満も少なくて済み、「ニューヨークを1つにする」というNYCマラソンの活動趣旨は理解されたかもしれません。

「1つとして同じ災害はない」とよく言われます。その意味では、最初から完璧なコンティンジェンシー・プランを用意しておくことは難しいでしょう。大切なのは、今回のNYCマラソンの1件などを他山の石としてとらえ、絶えずその計画をブラッシュアップしていくことではないでしょうか。

最近のコメント