このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

本来、今回のコラムでは前回に続きエネルギー飲料「レッドブル」の非常識マーケティングに関して、その後編を書く予定でした。しかし、東京が2020年のオリンピック開催地に決まったことを受け、イレギュラーですが、米国における東京オリンピック決定報道の伝えられ方や、今後の課題などについて解説してみようと思います。

個人的には、久しぶりに日本に明るい話題がもたらされたという感じで、米国に居ながらもメディアから伝わる日本の世相がパッと明るくなったような印象を受けました。この場を借りて、大会招致に尽力された皆様の努力に敬意を払うと同時に、東京五輪が停滞した日本社会に再び活気をもたらすきっかけになることを期待したいと思います。

さて、このように日本人としては非常にうれしいニュースだったわけですが、スポーツ大国アメリカでこのニュースはどのように報じられたのでしょうか?

ブエノスアイレスでの国際オリンピック委員会(IOC)総会で最終投票結果が発表され、晴れて日本が2020年の五輪開催地に決定したのは、日本時間で9月9日(月)の午前5時頃でした。

米国でほとんどスルーされた東京五輪決定

米国での報じられ方ですが、結論から先に言ってしまうと、残念ながら東京オリンピック決定のニュースは通常の米国内のスポーツ報道にかき消され、事実関係のみが淡々と伝えられたという感じでした。一般の米国民の間では、気にも留められずほとんどスルーされている雰囲気でしょうか。「あ、何かそういえばそんなニュースを聞いたかもしれない」というレベルです。

メディアによる報道では、特にテレビでは、サラッと事実だけ流されて終わるというケースが多く、後日活字メディアが多少解説入りで報じるというパターンが多かった印象を私は持っています。

活字メディアでは、「有力候補都市のいない中で最も無難な選択」というストーリーラインが多く、「トルコ国境付近のシリア紛争や反政府運動の心配があるイスタンブール、経済的不況や失業率の上昇が顕著なマドリードと比べ、東京はIOCが最も安心できる都市」という論評が多かったようです。

大きく報じられなかった2つの理由

日本でのお祭り騒ぎとは対照的に、スポーツ大国アメリカで東京五輪決定のニュースが大きく取り上げられなかったことを意外に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その原因は大きく2つ指摘することができます。

1つ目は、当然なのかもしれませんが、アメリカの都市が大会招致に立候補していないためです。米国では、2016年の五輪招致に向け、シカゴやロサンゼルス、サンフランシスコなどの都市が立候補に意欲を示し、シカゴが国内候補都市として決定。そのシカゴは1回目の投票でリオデジャネイロ、マドリード、東京を相手に早々に敗れてしまいました。

シカゴの敗北を受け、米オリンピック委員会(USOC)は、2020年の五輪招致に国内都市からの立候補を受け付けないことを発表しています。つまり、米国民は2020年五輪招致について、初めから関心がほとんどなかったのです。

2つ目の理由は、IOCによる開催都市発表が米国で最大の人気を誇るプロフットボールリーグ(NFL)のシーズン開幕にモロにぶつかってしまったためです。最終投票結果が発表されたのは、米国東部標準時で9月8日(日)の午後4時頃でしたが、これはNFLの開幕戦が各地で開催されている真っただ中でした。

この日は合計13試合が開催され、10試合が午後1時から、2試合が4時25分から、1試合が午後8時30分からスタートしていました。午後4時といえば、1時から開始された試合がちょうど佳境を迎える頃です。

私もニューヨーク・ジェッツの開幕戦を観戦していたのですが、少なくとも私の知る限り、スタジアム内で五輪開催都市決定のニュースが流されることも、ファンの間で話題に挙がることもありませんでした。

東京五輪決定で頭を痛めるNBC

このように書くと、2020年のオリンピックが米国にはほとんど利害関係がないように見えるかもしれませんが、そんなこともありません。東京に五輪開催が決まったことで一番困っているのは、地上波NBCだと言われています。

NBCは2014年から20年までの4大会(ソチ、リオデジャネイロ、平昌、東京)の米国内テレビ放映権を43億8000万ドル(約4380億円)という巨額の権利料で2011年に手中に収めています。NBCはテレビ広告枠の販売などで投資回収を図らなければならない立場にありますが、2020年の東京五輪決定で頭が痛いのは時差の問題です。

米国でビジネスや政治の中心となるのは東海岸の標準時間(東部標準時)ですが、これと比較するとマドリードは6時間、イスタンブールが7時間、東京とは13時間の時差があります。東京だと昼夜逆転となってしまうため、NBCにとっては一番避けたいシナリオだったのです。

録画中継すればいいと思うかもしれませんが、NBCスポーツグループ代表のマーク・ラザラス氏は「すべての競技を何らかのプラットフォームを用いてライブで中継する」ことを権利取得した際に公約に掲げています。実際、昨年開催されたロンドン五輪では、テレビ中継では主要競技は録画再生となりましたが、全競技がNBCスポーツ公式サイトからライブストリーミングされました。

このNBCの対応については、視聴者から「競技結果が分かってからのテレビ中継では面白みがない」との批判も多かったのですが、マルチプラットフォーム中継の相乗効果が功を奏し、オンラインアクセスは史上最高の20億ページビュー(PV)にも及びました。

しかし、ロンドンとの時差は5時間に過ぎません。13時間もの時差が存在する東京オリンピックで、ロンドンと同じような相乗効果が達成できるのか、その手腕が注目されます。

NBCが放映権を持っていたオリンピックで、アジアで開催された大会としては2008年の北京オリンピックが挙げられます。北京と米国(東部標準時)との時差は12時間です。

夏季オリンピックと言えば、米国ではメダルを量産する陸上や水泳、レスリングなどの競技が人気です。特に北京五輪では、水泳のマイケル・フェルプス選手の活躍が期待されており、米国民も彼のメダル獲得ラッシュのニュースを待ち望んでいました(結局、同選手は出場した個人5種目とリレー3種目全てで金メダルを獲得する8冠を達成)。

この北京五輪の水泳で、NBCが前代未聞の行動を起こしたことを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。競泳の決勝実施時間を、通常実施される午後から午前10時に変更するようにIOCに要請し、これが認められたのです。北京の午後は、米国では早朝に当たります。それを午前10時にずらせば、米国では午後10時となり、プライムタイムに間に合うからです。

当然、選手やヨーロッパの放送局を統括する欧州放送連合(EBU)などから選手のコンディションに悪影響が出ると抗議が殺到しましたが、IOCはこれを受け付けませんでした。通常、大会の競技日程はIOCと開催国の組織委員会によって決められます。出る幕のないはずのテレビ局が、なぜこのような影響力を行使できたのでしょうか?

IOCの最大の“お客様”は誰か?

NBCによる“暴挙”が認められたのは、オリンピックが米国のテレビマネーに大きく依存しているためです。

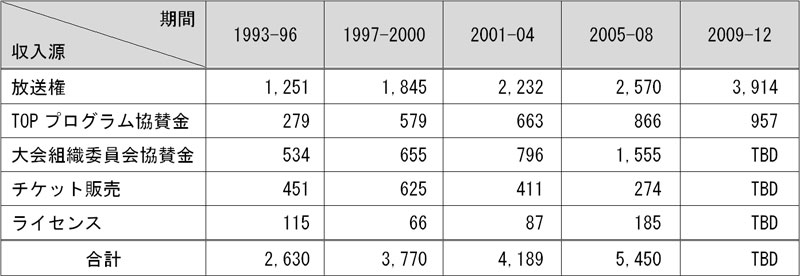

下表は1993年から2012年までの4年毎のIOCの大会収入の内訳です。ロンドン大会の数値がまだ全て把握できていないため、2009~2012年の数字は最終化されていませんが、トリノ(2006年)および北京(2008年)大会を含む2005~2008年では、全マーケティング収入54億5000万ドルの47.2%に当たる25億7000万ドルがテレビ放送権収入となっています。この比率は過去20年間で大きく変化しておらず、テレビ放映権はオリンピック最大の収入源と言うことができます。

表:オリンピックのマーケティング収入内訳(単位:百万ドル)

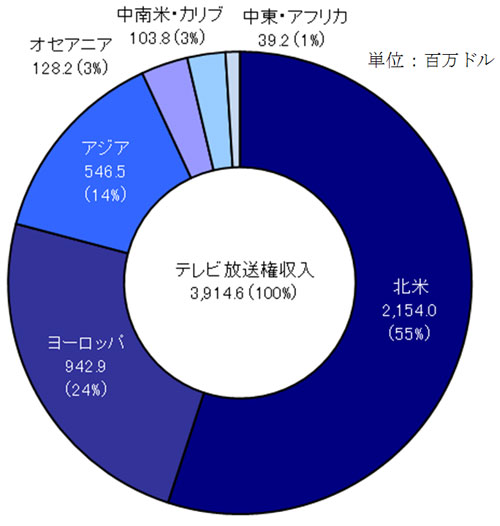

次に、テレビ放送権収入(2009~2012年の4年間)の地域別内訳を見たのが次のグラフです。これによると、放送権収入の過半数は北米(主に米国)からのものとなっていることが分かります。

グラフ:テレビ放送権収入の地域別内訳(2009~2012年)

今や200以上の国や地域が参加するオリンピックですが、その大会収入の約4分の1が米国のテレビ局1社からの権利料で賄われているのです。つまり、IOCにとって米国のテレビ局は最大のお得意様であり、その意向を無視するわけにはいかないのです。北京五輪にて競泳決勝の開催時間が変更されたのは、IOCがNBCの意向をくんで関係各所に働きかけた結果でした。

果たして、同じような“暴挙”が2020年の東京オリンピックでも起こるのでしょうか?

それを考えるに当たっては、IOCとUSOCの関係の変化を知っておく必要があります。

以前、「今や恒例、オリンピックのゲリラ広告(上)アディダス、コカ・コーラに対抗しナイキ、ペプシコ仕掛ける」でも解説しましたが、1984年のロス五輪をきっかけにオリンピックは商業化の道を進むことになり、IOCとUSOCはビジネスパートナーとして蜜月関係を構築していくことになりました。オリンピック収入の約半分が米国からの収入で賄われるようになり、米国はIOCにとって最大の“お客様”となったのです。

USOCには、米国テレビ局がIOCに支払った放送権料の12.5%が、TOPスポンサー(オリンピックの最高位スポンサー)からの協賛金の20%が提供される収益分配契約がIOCとの間に結ばれ、特別待遇でもてなされました。

USOC以外にテレビ放送権料の分配を受けているNOC(国内オリンピック委員会)はなく、TOPスポンサーの協賛金も別の20%を米国以外の全ての国で分割する形になっており、いかにUSOCが特別扱いされているかが分かります。

米国依存からの脱却を図るIOC

しかし、近年では米国テレビ局やUSOCの傲慢さも目立つようになってきています。北京五輪でNBCが水泳競技の決勝戦の開始時間を変更させたのは前述の通りですが、これ以外にも、例えばUSOCは2009年に自らが保有するオリンピック専用チャンネルを設立する「USオリンピック・ネットワーク」構想を一方的に発表しています。

この構想は、テレビ放送権を持っていたNBCやIOCに事前相談なく発表されたため多方面から反感を買うことになりました。USOCは、この構想をテコにテレビマネーを手中に収めてIOCへの影響力を高め、さらに分配金増額を求める交渉を始めるのではないかという噂も流れていました。

最悪だったのは、この発表が2016年オリンピック招致活動の最中に行われたことです。結局、USOCが招致を進めていたシカゴは、開催都市決定投票の第1ラウンドで早々に落選してしまいました。

これはUSOCの“マネー至上主義”による独善的で傲慢な対応に、IOC側に嫌気が差したためだとも言われました。両者の蜜月関係に微妙な亀裂が走りだしたのです。

これにより、強気一辺倒だったUSOCの態度にも変化の兆しが見えてきています。昨年5月、IOCとUSOCが2020年から40年までの新たな収益分配契約を締結したのですが、その内容はUSOCが大きく譲歩したものでした。

従来までの分配金額は維持されるものの、それを超える部分については、放映権料からの分配金が12.5%から7%に、協賛金からの分配金も20%から10%に比率を下げることに同意したのです。

このように、IOCからシカゴ落選という“しっぺ返し”を受けたUSOCは、IOCとの協調路線にスタンスを変えつつあるように見えます。

米国の各都市は2024年の五輪招致に立候補を検討していると報じられていますが、2024年はオリンピック開催100周年であり、第1回開催地のパリでの開催が有力視されています。しかし、開催地が米国になれば、USOCの態度にもまた変化が起きるかもしれません。2024年の開催地は2017年のIOC総会にて決定される予定です。つまり、東京五輪の前です。

今後、日本には2020年五輪開催に向けた大会組織委員会が設置されることになると思います。開催までの7年間で施設の整備や選手村の設置、輸送手段の増強、防災・対テロ計画の策定など、やることは山積みだと思いますが、海外から思わぬ“横やり”が入らないように、IOCとUSOCの駆け引きを注意深く見守っておくことも必要でしょう。

JCが独占する日本での放映権はどうなる?

また、オリンピックビジネスという点では、もう1つ面白い論点があります。IOCが日本国内でのテレビ放映権を有する「ジャパン・コンソーシアム(JC)」の“スクラム外し”を行うかどうかです。

JCとは、NHK及び民放各局からなる放送機構のことで、日本におけるオリンピックやサッカーワールドカップの放映権を複数局で共同取得しています。これは、放映権料の負担軽減と高騰抑止を目的とするものなのですが、このような組織は米国ではカルテルと見なされ、反トラスト法(日本の独占禁止法)違反となります。

JCと似たような組織としては、公共放送を中心とする欧州放送連合(EBU)が挙げられます。ただ、EBUがユニバーサル・アクセス権の保護を重視して組織された点は、JCと性質を異にするところかもしれません。

実は、複数局で五輪放映権を共同取得していたEBUですが、カルテルまがいの実態を好ましく思わなかったヨーロッパ委員会(EC)から入札方式を採用するように勧告を受けてしまいました。その後、2014年の五輪放映権交渉からその独占体制に終止符が打たれています。

日本では2016年のリオデジャネイロ五輪までの放映権をJCが取得しています。2020年の放映権交渉はこれから開始されることになりますが、東京開催が決まったことによって“逃げ場”のなくなったJCに対し、IOC側が強気の交渉を行ってくる可能性が非常に高い状況です。しかし、ロンドン五輪では、既にテレビ局各局は赤字の状況だったと報じられています。

東京五輪では高い視聴率が見込めるとはいえ、メディア複合企業に保有される米国テレビ局のように取得した放映権にレバレッジをかけて投資回収する仕組みは日本のテレビ局にはありません。果たして、JCという仕組みは2020年の東京オリンピックでも機能するのでしょうか?

IOCは、EBUのようにJCの“スクラム外し”を画策し、抜け駆けしたテレビ局と独占放送を結ぶのでしょうか? あるいは、テレビ局のビジネスモデルが7年間で驚異的な進化を見せるのでしょうか?

オリンピックの見どころは、大会期間中の選手の活躍ばかりではありません。開催までに繰り広げられる水面下での駆け引きや、新たなビジネスモデル・プレーヤーの登場にも目を光らせたいと思います。

最近のコメント