このコラムは日経ビジネスオンライン「鈴木友也の米国スポーツビジネス最前線」にて掲載されたものです

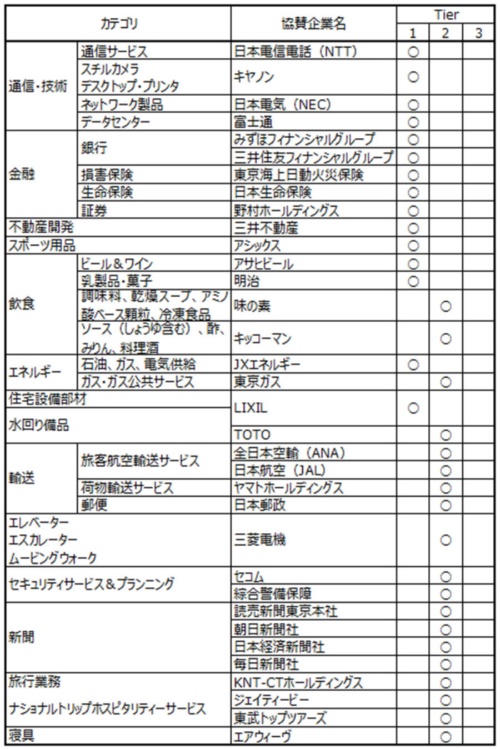

2020年に開催が予定されている東京オリンピック・パラリンピック(以下、総称として「東京五輪」)の協賛企業として、国内企業が続々と名乗りを上げています。日本電信電話(NTT)が2015年1月に東京五輪初の公式スポンサーに決定してからこれまでの約1年半の間に、合計26カテゴリで34社が決まっています(記事執筆時点)。

●東京五輪の公式スポンサー一覧

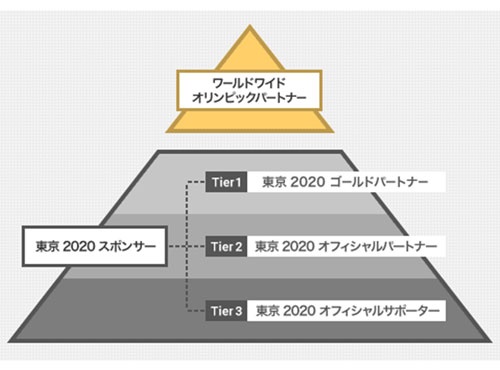

組織委員会は東京五輪での公式スポンサーを、提供する権利の種類・範囲によりTier 1の「ゴールドパートナー」、Tier 2の「オフィシャルパートナー」、Tier 3の「オフィシャルサポーター」の3層構造に分けています(下図)。

●東京五輪でのスポンサーの構造

このように公式スポンサーを階層化する手法はオリンピックでは一般的で、以前 「東京五輪の成否を左右する“イシュー・ドリブン”の協賛活動」でも解説したように、2012年のロンドンオリンピックでも同様の手法が取られています。ロンドン五輪ではT1、T2それぞれ7社、T3が28社の合計42社だったのに比べると、東京五輪ではT1とT2だけで既に34社が決まっており(T3は未発表)、好調なペースで公式スポンサーが決まっているように見えます。

しかし、東京五輪のスポンサーは政財界主導で「2020年の“国家的祭り”をオールジャパン体制で支えよう」という意気込みからトップダウンで決まった感が強く、企業として何を目的に公式スポンサーとして活動するのかという、最も大切な部分の検討が後手に回っている印象を受けます。こうした協賛企業の多くは上場企業ですから、2020年までに数十億円から場合によっては100億円を超える巨額の協賛料を支払うことに対し、今後株主からの厳しい目に耐える精緻なアクティベーション(スポンサーの権利を活用した投資回収)計画を早急に練り上げて行く必要があるでしょう。

ところで、今になって東京五輪招致活動での賄賂疑惑が浮上してきています。多額の協賛金を投資する企業にとってはその経営判断の根底を揺るがしかねない由々しき問題であり、口には出せませんが「しっかりしてくれよ」というのが本音でしょう。とはいえ、ここで歩みを止めるわけにもいきませんので、企業としては粛々と協賛計画を進めるほかありません。

公式スポンサーが最初にすべきこと

東京五輪招致が決定してから、私のところにも多くの企業から相談が来ていますが、その多くは「これまでスポーツをビジネスのツールとして使った経験があまりない。どのように活用すれば協賛効果を高めることができるのか?」といった内容で共通しています(多くの企業で、協賛金を払うことを決定しているのに、何をするのかが具体的に決まっていないという本末転倒な状況が起こっています)。

こうした相談に対して私が最初にお勧めするのは、欧米における同業他社が過去のオリンピックなどのスポーツイベントで行った取り組みを調べてみることです。他業種でも参考になる取り組みは多くありますが、企業が所属する業界により協賛活動で解決すべき企業経営上の問題点にクセがあるケースが多いので、まずは同業他社のベンチマークが理解しやすいでしょう。

「東京五輪の成否を左右する“イシュー・ドリブン”の協賛活動」でも書きましたが、協賛活動とは自社が抱える経営課題を解決する1つの手段です。ただ、こうした経営課題は業界ごとに違ってくるケースも多く、例えば金融業なら「根強い横並び体質からサービスによる差別化が難しく、ブランド親和性を高めるのがポイント」、旅客運輸業なら「B2Bチャネルからの収益比率が高く、企業総務担当者や旅行代理店のおもてなしが重要」といった具合です。

こうした“ホットボタン”(アクティベーションのツボ)は、B2C企業なのかB2B企業なのかでも大きく違ってきます。自社が身を置くカテゴリに共通する業界特性や課題は何なのか、その中で自社特有の課題は何なのかを併せて検討してみることも、協賛計画の検討を進める上では有効になるでしょう。

また、ベンチマークを行う際に注意すべきなのは、その取り組みごとの「目的」と「手段」と「相互関係」をきちんと整理・把握することです。通常、協賛期間中には複数の協賛活動が同時並行、あるいは段階的にフェーズ展開されて行きます。それぞれの活動では何が目的とされ、別の活動にどのように結びつくのか、全体として何を成し遂げようとしているのかなどに対する有機的な理解が重要です。

構造的なアクティベーション計画の策定が肝要

例えば、以前「なぜハイチュウはレッドソックスをスポンサーするのか?(上)」でご紹介した森永製菓の取り組みを例に取れば(詳細な解説は省くので、ご興味がある方はこの記事をご参照下さい)、消費者の購買決定プロセス(AIDMAモデルを利用)から以下の様に整理することができます。

●森永製菓ハイチュウの協賛活動のベンチマーク

これを見ても分かるように、ハイチュウという商品自体を知らないアメリカ人が多い中で、その認知度を高め、最終的に商品の購買に至るまでのフェーズに対応した複数の協賛活動が連動して展開されています。

先の記事でも再三指摘していますが、今の時代、単に看板広告やテレビCMで露出を増やしただけでは商品やサービスは売れません。消費者の心理を科学的に理解し、そのプロセスに沿って論理的・構造的にアクティベーション計画を策定していく必要があります。

競合他社の取り組みをこのような形で整理してみると、これまで漠然と抱いていた協賛活動に対するイメージがグッと広がるはずです。まずはこのような形でスポーツ協賛に対する理解を深め、スポンサーシップというツールの「期待効果」を肌感覚で分かるようになることが重要です。

私が協賛企業の相談に乗る中で、「スポーツの使い方」が分かるようになることのハードルが思ったよりも高いように感じます。アクティベーション計画は、本来自由で柔軟なものです。どの会社にも都合よく効く万能パッケージのようなものはありません。

協賛することで(巨額の協賛金を支払うことで)使用を許される五輪関係の資産を活用して、自社の経営課題を解決するソリューションを考え出すのは、ブレインワークです。協賛企業によくある誤解は、巨額の協賛金を出せば自動的に成果の上がる“魔法の杖”が手に入るのではないかというものです。しかし、協賛は答えを導き出すツールを手にしたに過ぎません。経営課題が千差万別であるため、答えは自分で考えるしかないのです。

見えてきた懸念点

東京五輪の公式スポンサーの顔ぶれが揃う中で、いくつか懸念点も見えてきました。まず、協賛企業数が多すぎることです。

前述の通り、ロンドン五輪でも東京五輪同様に公式スポンサーはT1~T3までの3層構造で分類されていますが、ロンドンではT1とT2に各7社の合計14社しか置いていません。これに対し、東京五輪では現時点でT1とT2で既に34社が決まっています。

協賛企業は多ければいいという訳ではありません。むしろ、米国では「数を減らして価値を高める」(Less is More)というアプローチが今では有効だと言われています。なぜなら、スポンサー数が増えれば、当然こうした企業とともに協賛計画を練り上げて行く代理店・組織委員会の負担が増えるからです。

負担が増えれば、物理的に協賛企業にアサインできるスタッフの数も作業時間も減ることになり、アクティベーション計画策定において十分な検討を行う余裕がなくなって行くというジレンマに陥ります。結果、協賛企業が十分な成果を生み出すことが難しくなるのです。

また、同一カテゴリ内に同業他社が並列して公式スポンサーになるというのも前代未聞です。欧米では、分かりやすく言えば競合他社に勝つために協賛を行うため、そのカテゴリ独占性が非常に重要になってきます。競合他社が手に入れることができない有効なツールを巨額の資金をはたいて手に入れるという感覚が強いですから、米国ではコカ・コーラとペプシが同じイベントで並列して協賛になることはありえません。

「通信・技術」カテゴリでは、似たような業種の企業に「通信サービス」「ネットワーク製品」といったサブカテゴリを切ることで対応しています。これは厳密には同一カテゴリで並列協賛している形にはなっていませんが、こうした企業がビジネスを行う場合に、どこまで協賛企業の競合排除を厳密に適用するかも頭の痛いところでしょう。

分かりにくいと思いますので例を挙げると(これは私が勝手に考え出した例であり、実在するものではありません)、例えば富士通がデータセンターを構築する際、外部との通信ネットワーク導入やセキュリティー対策を講じなければなりません。「ネットワーク製品」と「セキュリティサービス」カテゴリにおける公式スポンサーはそれぞれNECとセコムですが、既に富士通がこれらの企業の競合に当たる会社と長年に渡る信頼関係があり、その会社を活用したいと考えた場合、それがどこまで許されるのかという問題です。

大きな影響力はもろ刃の剣

オリンピックの協賛金額が巨額なのは、オリンピックというイベントの影響力が大きいためです。しかし、この巨大な影響力はもろ刃の剣にもなるという点も知っておいた方が良いかもしれません。

例えば、世界2位の化学メーカーDowは、2010年より「公式化学会社」として国際オリンピック委員会(IOC)のTOPスポンサーとなりました。しかし、同社は1984年にインド中部ボパールで多数の死者が出た有毒ガス流出事故(2万人前後が死亡したとされる)を起こしたユニオン・カーバイト社を1999年に買収しており、ロンドン五輪への協賛が決まると「協賛に支払う金があるのなら、事故の補償をすべき」と同社への批判が高まってしまいました(同社は、買収時点で事故補償は完了済みと主張し、一切の追加補償を拒否していた)。

また、大手警備会社のG4Sは、ロンドン五輪ではT3の「オフィシャル・サプライヤー」として協賛契約を結び、大会の「公式セキュリティサービス提供者」として会場警備を担う1万400名の警備員を調達・育成・配備する業務を受託しました。しかし、大会開催2週間前になって約束した数の警備員を配置することができないことが明らかになり、組織委員会は人員不足を補うため警察や英国軍の投入を余儀なくされました。

五輪公式スポンサーの騒動は大きく報じられ、協賛活動が同社のサービスに関する悪評を広めることに貢献するという皮肉な結果に終わってしまいました。その後、同社は警備委託料の支払いを巡り組織委員会と対立し、大会終了5カ月後にようやく和解しています。

このように、注目度が高まる五輪への協賛活動は、広報的なリスクにもなりえるということを十分に理解しておくことも必要でしょう。批判や不評は協賛活動とは無関係な活動から生まれることも多く、五輪協賛企業としてオリンピックの価値やステークホルダーを十分に理解し、その価値観と不整合を起こす活動を事前にチェックしておく必要もあるでしょう。

最近のコメント